2024年11月18日

コンテンツ番号18054

先人たちの想いと保存会の歴史を今に伝える

(2024年11月18日)

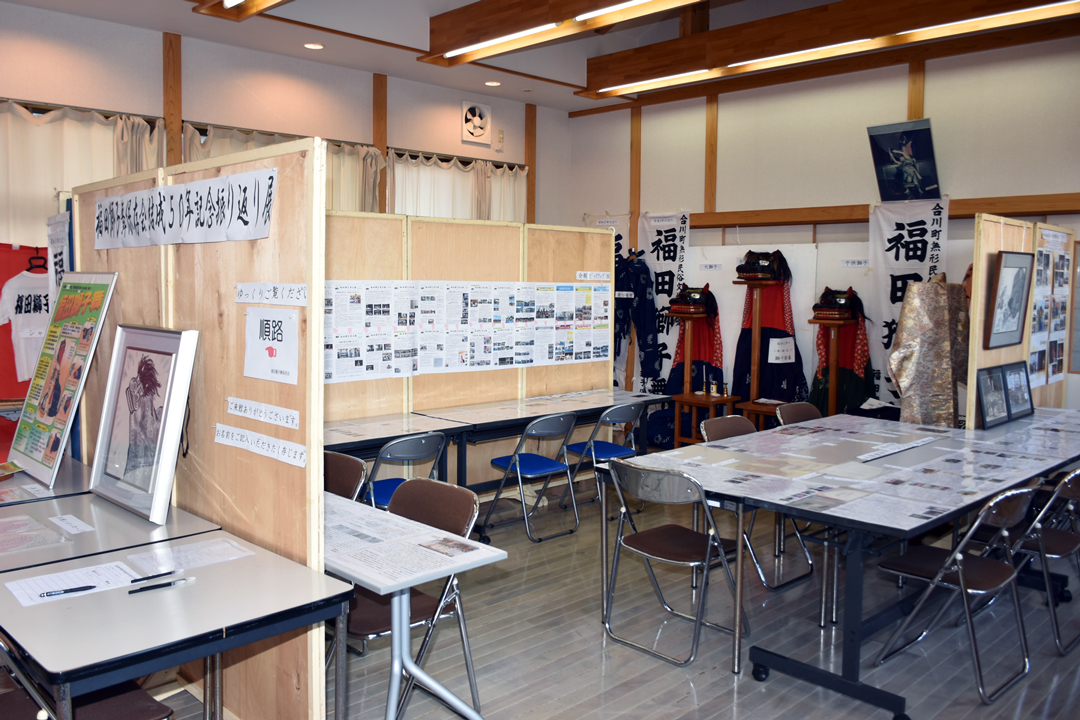

市指定無形民俗文化財「福田獅子舞」の福田獅子舞保存会(鈴木浩二会長)が結成50年を迎え、これまでの保存会の歩みなどを振り返る「結成50年記念振り返り展」が11月20日(水曜日)まで合川福田地区にある福田獅子舞伝承館で開催されています。

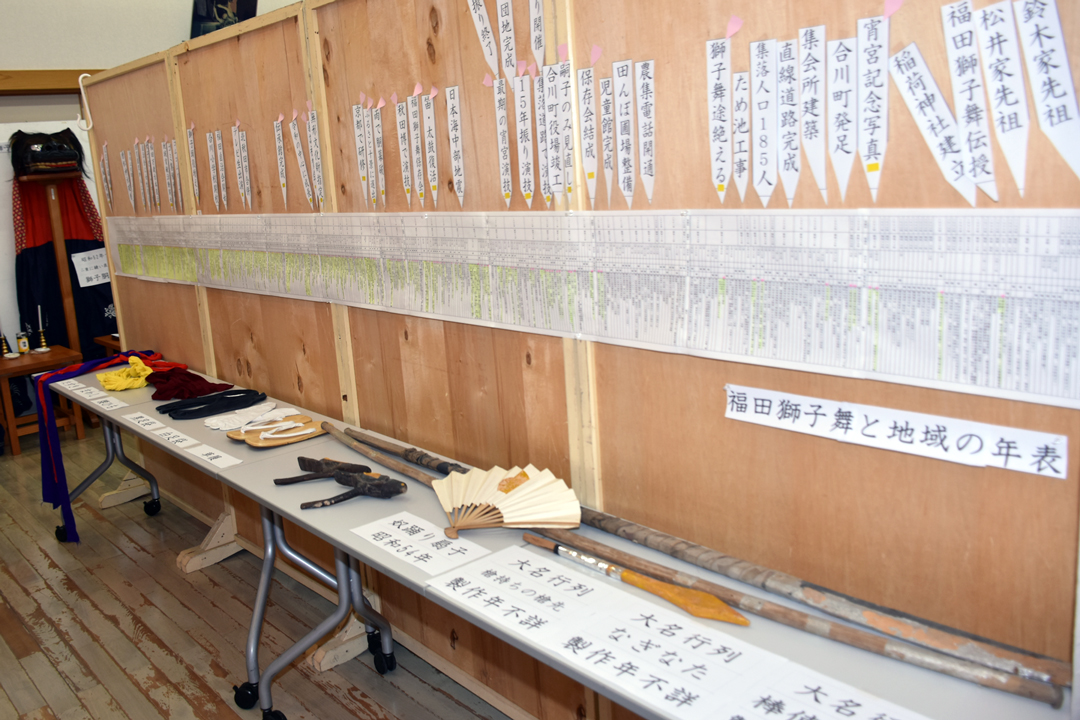

福田獅子舞は、日本海運によって米代川流域にもたらされた奉納神楽を、能代港町で文化2年頃に同地区に修行伝授したのが始まりとされています。当時の福田村の口伝によると、同村の丑之介が福田、根田村の人々60人余を引き連れ、数日逗留(とうりゅう)して習得したと言われています。丑之介は、奉納獅子舞の頭として、全戸の嗣子(しし)のみで構成される演舞団を総括してきました。以来、代々二世紀にわたりこの舞が村人に継承されて現在に至っています。昭和39年に後継者難で継承が途絶えた時期もありましたが、昭和49年に熱意ある有志で復活を遂げ、昭和50年に同保存会を結成して引き継がれています。昭和39年までの演目は、子獅子(三頭獅子)、大獅子の舞の他に奴踊り、萬歳、大名行列と多彩でしたが、復活後は他に類のない貴重な大獅子のみを継承しています。

また、福田獅子舞の構成は大獅子と獅子を誘導する獅子あやし(ささらすり)役で構成。獅子舞は「二人立ち」で、役は胎内舞人3、4人で行います。獅子あやし役は1人で、腰に刀を差し、ねじりの入った杉棒と細かく裂け目を入れた竹棒(ささら)を使い、音を出して獅子を操ります。囃し方は笛・太鼓(桶胴型)で構成していて、衣装も古来から継続された装束です。舞は五部構成で、獅子あやしの誘導により、獅子が生きているように舞うところが大きな特徴の一つとなっています。演舞の内容は、表に見えない(地中に潜む)悪魔を退治し役目を終えて昇天する物語的舞で、平和と五穀豊穣を願うとともに、助け合いと感謝の心を伝えています。

同保存会では、毎年8月の盆期間中や9月の神事での奉納舞のほか、地元のあいかわ保育園や合川小学校での行事、民俗芸能大会などでも獅子舞を披露しています。

開催中の記念の振り返り展では、同保存会の鈴木会長自身が福田獅子舞の内容などを広く伝えようと、福田獅子舞の由来と沿革、そして先人たちの想いと保存会のこれまでの歴史をまとめた多くの資料のほか、獅子舞に用いる衣装などを伝承館に展示しています。

お問い合わせは、福田獅子舞保存会 会長 鈴木浩二さん Tel.0186-78-4415